こんにちは!ひろ@マレーシア駐夫です。

大人の読書感想文として、今回はこちらの書籍を拝読しました。

既に世界は大幅にデジタル化されており、この流れに日本はかなり遅れを取っている状況であると思われます。

本書では先進的な事例として特に中国企業に焦点を当て、今後の「アフターデジタル時代」をどう生きるか?を考えさせてくれる名著だと思います。

目次

アフターデジタルの世界

アフターデジタルとは

日本では最近キャッシュレスが話題ですが、これも世界のデジタルの流れを汲んでいるものです。

日本は現在キャッシュレス決済比率が2割程度と言われていますが、政府としてはこの比率を大幅に上げようと各種施策を行っているわけですね。

さて、現在キャッシュレスと言えば「中国」を話題から外すことはできません。事実やはり中国在住の方に聞いても、現金を使うことはほぼなく、生活は殆どスマホ1台で完結する世界。

日本においてはこの「点」に焦点が当たりがちですが、この決済プラットフォームを含めた中国企業のエコシステムの在り方が今後のアフターデジタル時代のビジネスを左右するものです。

さて、本書における「アフターデジタル」とは、以下のように定義されます。

デジタルで絶えず接点があり、たまにデジタルを活用したリアル(店や人)にも来て、オフラインとオンラインの主従関係が逆転した世界

まず前提として、皆さんはB2B2Xという事業モデルを聞いたことがありますでしょうか?NTTの用語解説ページに以下のように書かれていました。

自治体や他分野の事業者などのサービス提供者(B)との連携を拡大、「黒衣役」「触媒役」としてデジタルトランスフォーメーションをサポートすることを通じ、サービス提供者とともに社会的課題の解決やエンドユーザ(X)へ新たな価値創造を提供する取り組み

出所:NTT

補足すると、最初のBが通信事業者を表し、その後のB2Xは従来のB2BやB2Cのことです。あらゆるビジネスはオンラインを前提とすることになります。

IoT(Internet of things)と言われますが、今後はあらゆるデバイスが通信機能を持つ=オンライン化するということであり、つまりオフラインがない世界になるということです。更に5Gの通信技術がアプリケーションを大幅に拡張し、世界は間違いなく劇的に変わっていくでしょう。

これまではオフラインベースで、オンラインの施策でどうやって顧客を呼び込むか?ということが先進的なマーケティングのテーマでしたが、アフターデジタルの世界では「すべての情報がオンラインで把握可能となった世界で、どうシームレスな顧客体験を実現するか?」がテーマとなります。

なぜ”デジタル”か?時代はO2OからOMOへ

みなさんが働かれていて、ビジネスにおいて一番重要だと感じるものはなんでしょうか?

こちらの答えは1つではないと思いますが、ここで最も重要なもの、それは「情報」です。

ひろ

ひろ

例えば、営業であれば、顧客がどのような仕様のものを欲していてどのタイミングで提供すれば買ってもらえるのか?

製造であれば、どのくらいの需要量があり、どのくらいのロットで仕入先から仕入れて、実際にどのくらい生産するか?

これが分かれば苦労しないんですけどね(笑)

こういった情報が精緻化すればするほど、利益は最大化します。

これまでのようなオフラインの世界では、こういった情報がアンダーグラウンドになってしまい知ることができませんでしたが、これがオンラインになればすべての情報をトレースすることができ、データとして統計化できるのです。

端的に言えば「データ(情報)を制するものはビジネスを制す」が、テクノロジーによって本格化する時代になるということです。

上述したように、今後はすべてがオンラインとなる時代です。つまり基本的に私達の行動やすべてのトランザクションはデータとして取得することができるということです。これによりユーザーとの接点が高頻度化します。

現在マーケティングに携わっている方は、O2O(Online to Offline)という言葉はご存知かと思いますが、これら2つはあくまで分断されているものとし、両者を連携させて購買行動を促進させるというものです。

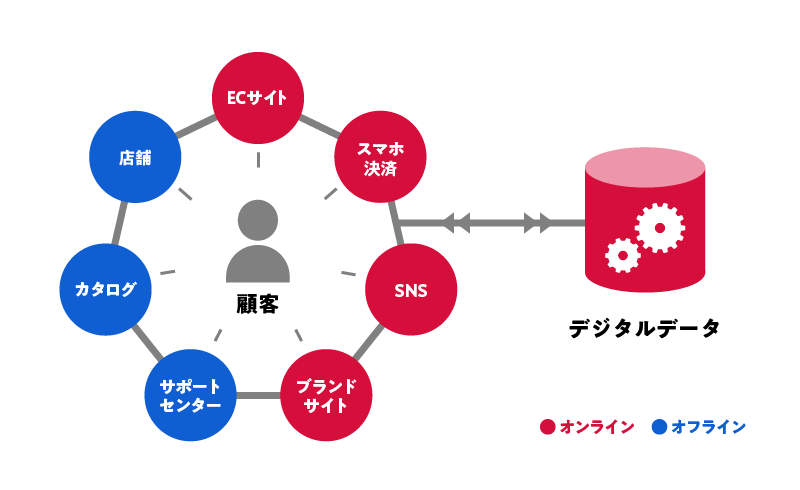

本書における中国企業の基本的な考え方はOMO(Online Merges with Offline)です。

オンラインとオフラインが融合し、一体のものとして捉えた上で、これをオンラインにおける戦い方や競争原理として捉える考え方

これまでのO2Oは、あくまで企業のプロモーション戦略の一環でした。

上図をご覧頂ければご理解頂けると思いますが、すべては顧客が中心となる概念でオンラインやオフラインと言った境目はなく、顧客最適を図ってどうベストな購買体験を提供できるか?

企業はその購買情報をデジタルデータとして取得・活用して、UX(ユーザーエクスペリエンス)の向上にどう反映させることができるか?が重要となります。

小売り(リテール)の未来

本書においては、ライドシェアや一般的な会社に至るまで先進的な中国企業の事例について触れられていますが、詳細は書籍でご確認頂くとして、ここでは特に小売りについて考えたいと思います。

日本ではすでにシャッター商店街という言葉もある通り、特に地方の小売りの状況は凄惨な状況とも言えるかもしれません。上述したアフターデジタルの世界では従来型小売りには最早競争力はないでしょう。

では小売りに未来はないのか?というと、そうではありません。ここでのキーワードは「リテールテイメント」です。

リテールテイメントは、リテール(小売)とエンターテイメント(娯楽)をかけた造語です。その名の通り、楽しみながら買物をすることができる体験型小売りとお考え頂ければと思います。

ひろ

ひろ

ここでアフターデジタルというとオンライン購買に目が行きがちですが、実店舗における購買も企業にとっては貴重なデータです。

オンライン購買はどういった属性の消費者がどのような商品を購入したという既成事実としてのデータ取得には最適ですが、実店舗においては「消費者が現場でどういった悩みを持っていてどういった表情をするのか?店員とどうコミュニケーションを交わしたのか?また店内プロモーション(POPなど)はどういう影響を与えうるのか?」という非常にリアルなデータを取得することができます。

実店舗もアフターデジタルにおいてはフラット化されたチャネルの1つであり、こういった購買データもUXを向上させるためには非常に重要なものとなります。取得されたデータは地域性を鑑みた品揃えや接客体験の向上に反映させることができます。

他にも日本に世界おけるリテールテイメントの事例をいくつか紹介いたします。

スターバックス リザーブロースタリー東京

こちらはスターバックスのフラッグシップストアで、世界に6店舗しかないうちの1つが東京の中目黒にあります。

さながら工場見学のような焙煎設備やコーヒーを堪能できるバー、そして日本の伝統をモチーフとした内装など、コーヒーを飲みに行く場所というより、思わず家族やデートなどで行ってみたくなるようなワクワクする場所ですよね。

LUSH

先日テレビ東京でリテールテイメントの一例として取り上げられていました。

以前からLUSHは、Lush Handmade Liveというパフォーマンスを行っていましたし、新しくオープンした新宿の店舗は体験型のイベントやスパなどもあるそうで、売ることに留まらないスペシャルな経験をすることができる場として確立しています。

参考 Lush Partyで「特別な日」をLUSHNIKE

ナイキもマンハッタンに戦艦店をオープンしており、このストアもリテールテイメントとしての顧客体験の高さを追求しています。

靴や服がショールームのように陳列されており、ファンにはたまらない店内であると同時にストレスのない購買体験を提供してくれます。

具体的には店内の至るところにQRコードのPOPがあり、これをお手持ちのスマホでスキャンするとスニーカー情報が手に入ったり、試着用のスニーカーを取り寄せたりすることができます。

またアプリ内で部位ごとの色のカスタマイズも行うことができ、アプリ内で決済まで行えるのでレジに並ぶ必要もありません。

今後はこういったストレスのない購買体験を提供できるかが、小売の生き残るカギと言えるでしょう。

参考 ここに行けばナイキの全てが揃う? マンハッタンにオープンした巨大な旗艦店に行ってみたBUSINESS INSIDER日本企業はどうすべきか?

アフターデジタル社会におけるヒエラルキー

日本はものづくりの国と言われています。製造業で発展してきた国家ということは疑いようのない事実でしょう。

私もマレーシアで生活していて思いますが、確かに日本製品の製造品質の高さは天下一品で、海外製品と比べると細部までのこだわりなど非常に感動を覚えることもあります。

しかしだからと言ってマレーシアの生活におけるQOLが日本より圧倒的に低いかといえばそうではありません。マレーシアにはGrabというライドシェア企業があり、GrabはGrab payという決済サービスのみならず、配送サービス、請求書支払いなどプラットフォーム企業として生活を豊かにしてくれています。

マレーシアでの移動手段はこれで決まり!ライドシェアサービス【Grab】を利用しよう!

マレーシアでの移動手段はこれで決まり!ライドシェアサービス【Grab】を利用しよう!デジタル時代のビジネススタイルは、自社のプラットフォーム内にユーザーに長期間滞在してもらい、顧客満足度を維持しながら継続的な顧客接点を担保することで行動データを取得し、UXの向上を目的にそれをプロダクトやサービスに高速に反映することが求められます。

つまり製品を作るのみのメーカーは、このプラットフォームを支える「点」に過ぎず、エコシステムに隷属する形(下請け)となってしまいます。

トヨタもこの時代の流れには非常に危機感を感じており、メーカーとしてのポジションからサービサー(MaaS企業)としてのポジショニングを目指し、KINTOというサブスクリプションサービスを提供し始めています。

「車を作って提供する」という価値は相対的に低下していくため、アプリから簡単に予約できたり、月額制で乗り放題となったり、目的地までのFun to driveを実現するサービス企業を目指し生き残りをかけているのだと推察されます。

参考 KINTOKINTO日本企業の現状

さて、ここまで論じてきた通りですが、消費者の購買情報を握ることは今後のビジネスにおける圧倒的な主導権を握ることを意味します。

日本でも去年よりキャッシュレスの異常とも言えるキャンペーンが行われておりますが、これは単なるサービスの競争ではなく、今後のビジネスの行方を左右するため、各社必死になっています。

一例としてPayPayを展開するヤフーですが、ヤフー(ソフトバンク)は既にヤフーショッピングのオンライン購買のデータやYahooカードの購買データを保有しております。

これら金融事業の補完として、これまで実質オフラインだった小中規模店舗への導入を加速させて購買データの取得を加速させているのです。これまで未達(アンダーグラウンド)だった消費者との接点を爆発的に増やし、そのデータでUXを改善させてサービスの向上に反映することを企図しています。

実際筆者の地元は相当な田舎ですが、QR決済が使用できる店舗を見てもPayPayの一人勝ち状態。QR決済は導入コストがほぼゼロで、更にソフトバンクがすごいのはジャパンネット銀行限定ですが、回収サイト「翌日」を実現して殆ど現金と同様で中小企業のキャッシュフローの悩みを実質ゼロにしていること。

現在プラットフォーマ一として一歩抜きん出ているのは、間違いなくヤフー(ソフトバンク)でしょう。

デジタル社会における日本の強み

マーケティングの神様、フィリップ・コトラーはこんなことを言っているそうです。

デジタル化するか、さもなくば死か

もう日本は「ものづくりの国」だから~とスタンスを変えずにいることはできません。

さて、ものづくりの品質以外で「日本の強み」と言えるものは何でしょうか?本書と私の意見も一部入るのですが、それは以下2つだと思います。

日本の強み

- 比類なき”ユニーク”な文化

- 接遇技術の高さ(おもてなし)

ユニークな文化

これは京都などが典型的ですが、侘び寂びや借景などの和の文化が生む日本の風景は世界に類を見ないものですし、食文化もだしなどの繊細な味付けは日本独特ですよね。

これは日本人にある種クレイジーな情熱と美に対する執着心が内在しているのではないか?と考えています。上述したような文化やマンガやアニメなどで描かれる圧倒的な世界観など、この想像力たるや圧倒的なオリジナリティではないでしょうか。

これらは活かすべき圧倒的な資源(強み)です。

接遇技術の高さ

また「おもてなし」と言われていますが、日本の平均的なサービスレベルの高さは間違いなく世界一です。逆にこれが日本人を苦しめている側面もありますが…

本書を読んでいてなるほどと思ったのはこちらです。

日本は現場における接客レベルは高いのですが、目の前にお客様がいるときの「一期一会のみ」に偏り過ぎる傾向にあるのではないでしょうか。

つまりオフラインのある一点におけるサービス品質は極めて高いのですが、それが瞬間最大風速としてしか機能しておらず、LTV(顧客生涯価値)を考えた時に全くデータの積み重ねがないので、リピートした時の顧客満足度やUXの向上に寄与していないのです。

問題は、これらがアフターデジタル社会の「カスタマージャーニー」に沿った顧客体験価値の最大化が図れていないことです。

日本でも現在キャッシュレスの動きが進んでいますし、来年に迫った5G技術が導入されれば本格的にアフターデジタル社会が到来します。その時に私達の持つ絶対的な強みを活かすべく、OMOの考えを学び、顧客目線に立ってユーザーエクスペリエンスの向上を実現できれば、まだまだ日本の競争優位性はあると考えています。

本書では先進的な企業の実例や、より深いスキームが掲載されています。アフターデジタル時代のビジネスの真髄の続きは是非本書で!

最後まで読んで頂き、ありがとうございました!